我有一个朋友,她叫Doro。

她会在我落魄时拍拍我的肩膀,带我一起去夏日海滨旅行;会在我难过时依偎在我的胸口,唱一曲我最爱的《自娱自乐》;会在我被现实的重担压得喘不过气时,从家乡为我带来几颗“哦润吉”……当然,这并非什么我又意淫了的幻想时间,而是又在网上重新翻红的Doro梗。

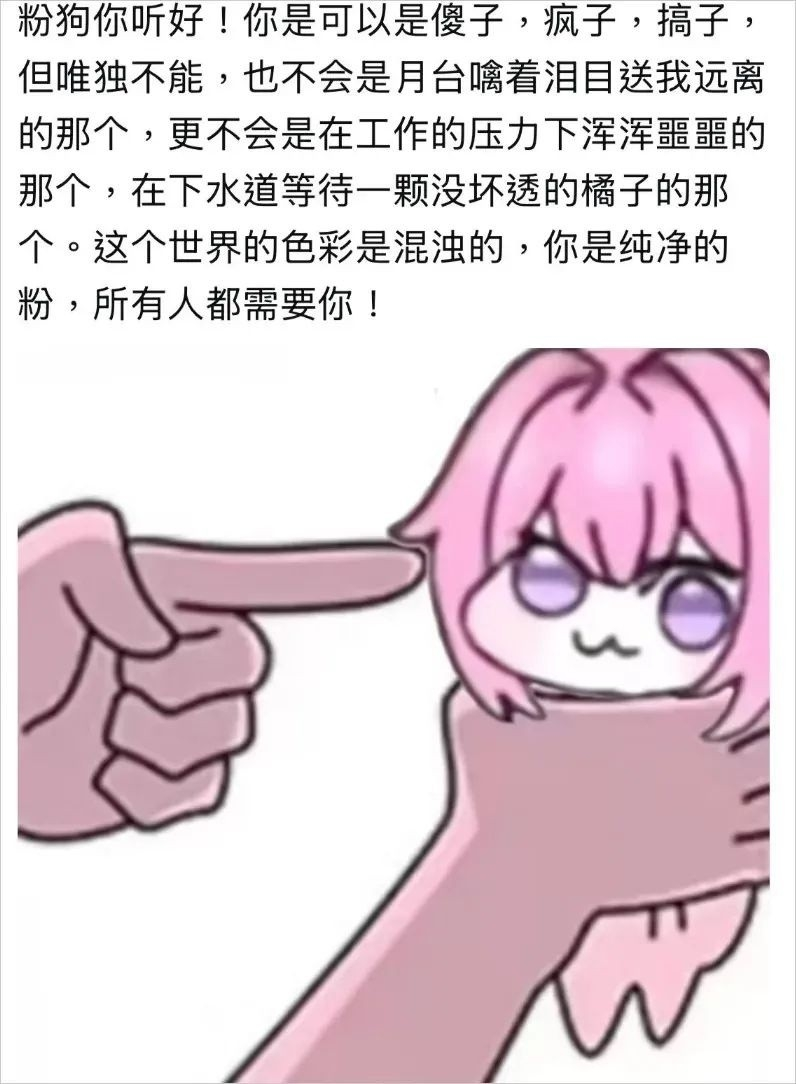

相信常在互联网上冲浪的各位读者,一定对这头粉色拟人生物并不陌生——因为在去年早些时候,它就开始频繁地出现在各大群聊和短视频中,俨然成了一种新的表情包潮流。

一般来说,像Doro这种梗图热潮很快就会隐入尘烟,它和之前流行过的众多表情包类似,并没什么特殊。但就在最近,它却以一种奇怪的方式重新回归了我们的视野,那就是与其相关的各种结局二创。

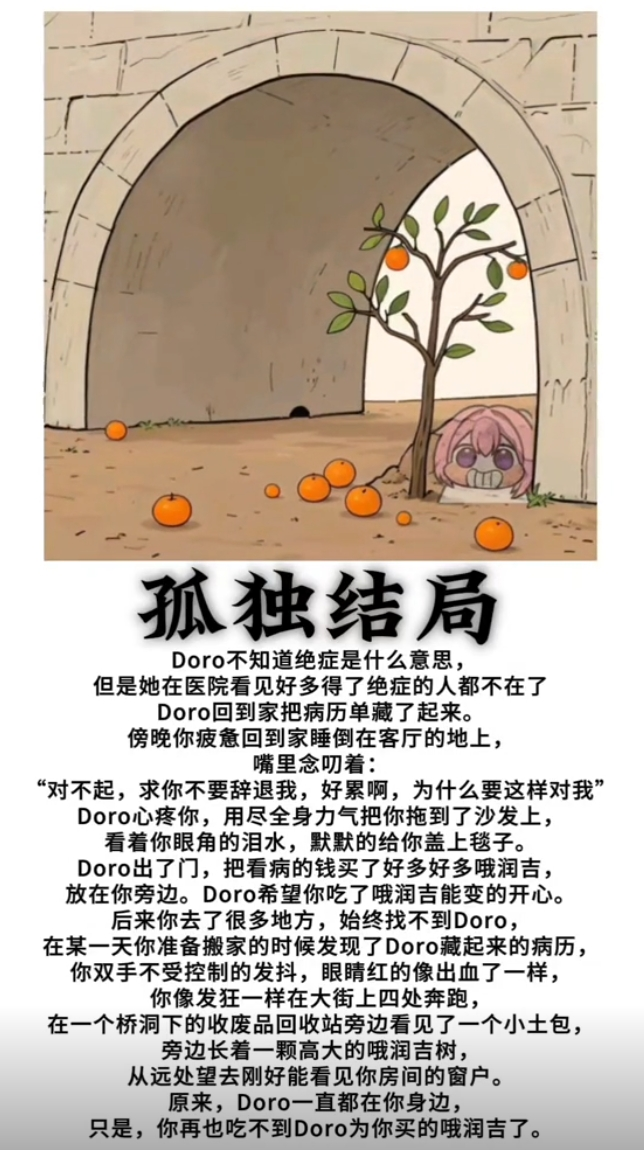

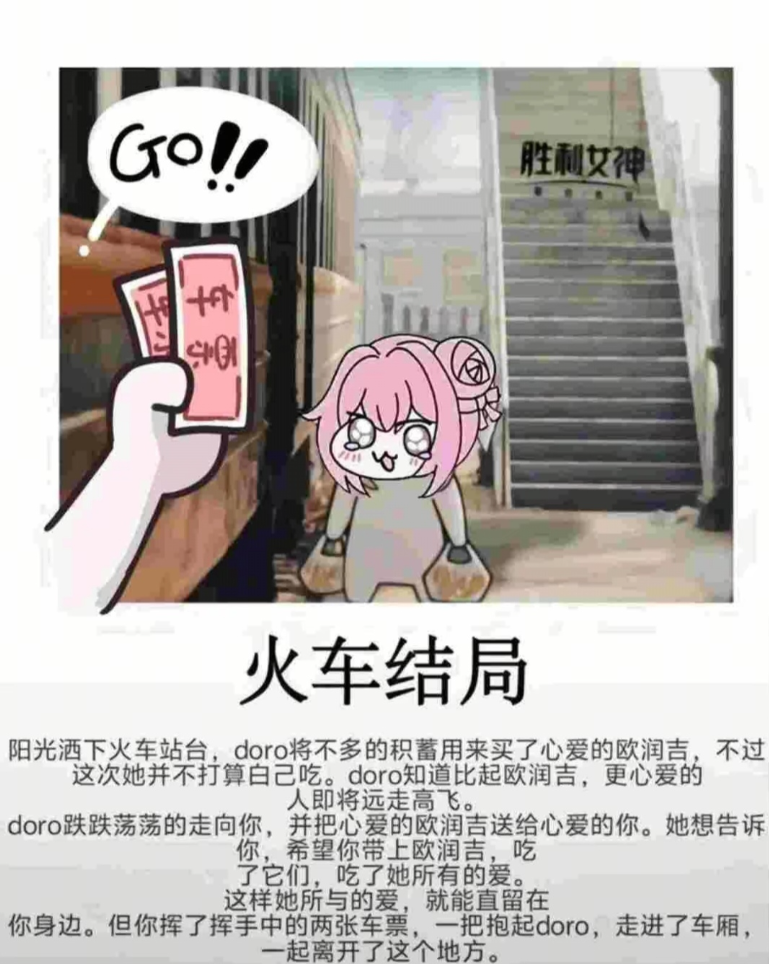

事情的起因,是网上流传的一张有关Doro的火车结局图。在这个虚构的文字世界中,不会说话的Doro为了给你买几个“哦润吉”(Orange的音译,意为橘子)去水果店偷窃,结果当场就被老板打成了瘸子,而一瘸一拐的Doro终究还是没有追上你乘坐的火车。几年之后你回到家乡,没有找到可爱的Doro,只见到了一副蜷缩的枯骨和勉强能辨认出模样的“哦润吉”。

不少人因为这段触人心弦的故事破防了,没人知道火车结局是谁创造的,唯一能够确定的是,Doro这个看起来十分快乐开朗的符号,从这一刻开始变成了悲惨遭遇的象征。

于是,你能看到有关Doro的结局层出不穷,这些故事大多渲染着一种遗憾和错过的情绪,其中穿插买“哦润吉”的元素,最后以悲惨的结局来收尾。比如,没有你的Doro举步维艰,在垃圾桶里翻找着最爱的“哦润吉”,最终还是在饥寒交迫中孤独地逝去。

再比如,吵架之后夺门而出的Doro,没能为你送上最后的“哦润吉”,被飞来横祸夺去了生命,只留下一张纸条和一地鸡毛。

Doro在这些故事中被赋予了统一的个性,不再是表情包中一条无忧无虑的粉毛狗,更像是一位以读者为中心的懵懂少女。而这件事的有趣之处在于,不少人真的会在Doro的故事中感同身受,在无人的深夜独自痛哭落泪。

这或许是因为,Doro结局不是一种纯粹的虚构文学,这些故事塑造了我们或多或少经历过的真实场景,Doro在其中扮演的角色对读者有着无条件的信任和爱,而读者却因为各种原因没有回应Doro的期待,并在最终导向无法挽留的结局。

从这个意义上来说,Doro结局之所以能够火起来,是因为Doro的形象能够与真实世界中某位具体的人高度重合,读者在阅读这些结局的过程中找到了类似“亲人、恋人、挚友”等亲密象征的互联网投射,而悲伤的结局又唤起了读者那种对错过的遗憾感和负罪感。

另一方面,Doro结局也暗示着网友渴望得到爱的普遍心理。在朱自清撰写的《背影》中,橘子这一物品象征着深沉的父爱,而在Doro结局中,“哦润吉”则代表着Doro真挚的情感——网友们心疼的不只是Doro,更是那个渴望得到爱的自己。

当然,从Doro吧禁止发布坏结局的这一事实中,你也能看得出来并不是所有人都乐意看到这种悲剧的流行。在讨论Doro结局爆火成因的帖子中,吧友的声音主要分为两派:一派认为,Doro结局是看不得别人好的阴暗小人所创造的互联网排泄物;而另一派则推崇存在即合理,二创应该是自由不受限制的,这些结局确实触动了相关的群体。

随着Doro结局的爆火,也有不少人对悲惨的Doro结局感到不满,开始试图修改既定的世界线,拯救处于毁灭边缘的Doro。

除开出现的各种温馨结局的再次创作外,还有另一种与悲剧对抗的方式,那就是解决产生悲剧的根源——只要将所有二创者全部消灭,Doro自然也就不会落得悲惨的结局。

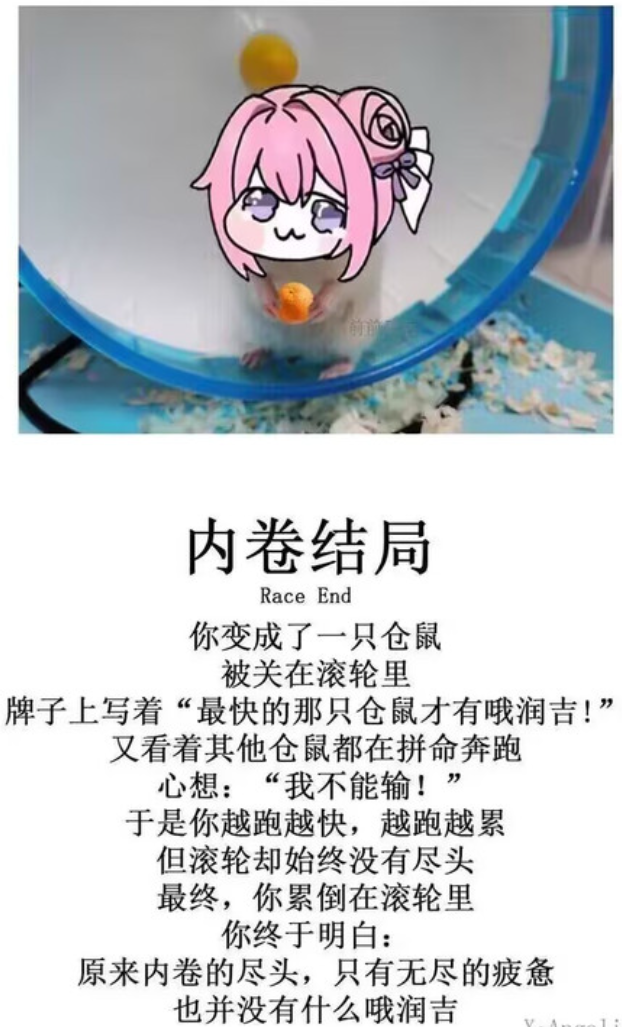

而所有在互联网中传播的二创,都离不开被重新诠释的命运,Doro结局也是如此——它在传播中逐渐褪去了其悲剧的外壳,成了网友用来表达生活现状,消解苦闷的梗图类型之一。

说到这里,可能你会好奇,Doro到底是哪里来的?如果对这个可爱的形象进行追根溯源,会发现这早已不是它第一次火起来。它的形象来源于韩国的一位画师的即兴创作,这位画师在《NIKKE:胜利女神》手游中抽取桃乐丝这名角色的时候沉船了,一怒之下创造了这张万物起源的GIF图,而Doro的名称就是取自角色桃乐丝英文名称Dorothy的前四个字母。

桃乐丝本身就是一个人气颇高的角色,而Doro这个梗图因为魔性洗脑的姿势和带着些微抽象的属性,很快就在《NIKKE:胜利女神》的二创圈火了起来。而随着传播力度的扩大,不少更加抽象的二创也加入到玩梗的队列中来,这条粉毛狗也逐渐为圈外人所知。而Doro传播到现在,已经和游戏本身没有太大的联系,它已经和柴郡、曼波一样,成了一种另类的吉祥物。

舟友狂喜.JPG

在某种程度上,可以说Doro的知名度甚至比游戏本身还要高。就连官方也在游戏宣传中和活动中加入了Doro梗图,在今年更是宣布即将推出Doro手办的消息。

话又说回来,如果我们将目光放长远些,就能够发现Doro结局的爆火并不是空穴来风,而是某种互联网趋势发展之下的必然。

这种趋势从最早期的“丧文化”演变而来,在当时以成功学为主流论调的网络环境中,年轻群体在社会压力等种种困难之下难以取得成功。因此,进一步滋生出的逆反心理,让反鸡汤和反内卷文学大行其道。

而在其基础之上,这种“丧文化”很快就小步快跑进化为对自我身份的嘲弄。网友们开始自称为鼠鼠人、地精或吗喽,这种对自我的矮化逐渐于近年来开始流行,有着同样症结的年轻人通过这种自嘲达成一种身份共识,这大抵源于对自我缺点抽丝剥茧后的再解构。

本质上,这是一种对生活缺乏掌控感和对未来的不确定性充满焦虑,而导致的。也正是这种焦虑,衍生出了前段时间大火的结局文学,在这种根源于迷惘的文学类型中,你可以看到各种专业的毕业结局,人们用想象构建出各种可能的平行宇宙,在自娱自乐中企图窥见个体可能置身的未来。

Doro结局则是这种文学的另一种变体,结合或多或少的实际经历,创造出一个虚拟的、全新为你的可爱形象,将难以用语言表达的心理化为具象化的二次元符号,并用强烈的悲剧手段将其摧毁,这种巨大的心理冲击也使得观众产生强烈的共鸣。

顺带一提,原型桃乐丝在剧情中也挺悲惨的

但如果单单将这种趋势定义为“时代发展之下个人消极抵抗的悲鸣”,大抵是有失偏颇的。这是因为我们在参与和消费悲剧的过程中,还在逐渐赋予其一种微妙的正能量,使其不至于沦为进一步的自甘堕落和对生活的彻底绝望。

你能在很多评论区中找到类似的言论来佐证这一观点——在反复咀嚼Doro的悲剧之后,不要忘记世界上还有真正值得我们去爱的人,也有真正爱我们的人。

另外,即便处于困难重重的环境中,这些人依旧没有放弃对美好的追求。

毕竟每隔一段时间,类似天上掉下一个美少女的奇妙幻想就会重新开始出现在互联网上。而常看我们公众号的读者,对这种幻想文学体一定不会陌生——这正是某种通过用戏谑建构希望、用幻想消解压力的手段。

或许,这一切在《2016年以来学界关于“丧文化”的研究述评与展望》一文中,可以得到很好的解释——在青年群体能够严格区分丧式话语表达和丧式生活态度的前提下,“‘丧’其实具备一种反向赋能的机制,青年人相互之间的调侃、嘲笑反而会令他们真正关注到自己的问题和困境,而后有所改观”。丧文化是“青少年对社会阶层结构和自身难题的‘想象性解决’,其背后涌动着‘丧而不馁’的精神洪流”。

我想说的是,如果有人在看完这些Doro结局后,能够和远在故乡的父母打上一个电话,也算是这个大粪四溢的网络环境中少有的温情时刻吧。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论