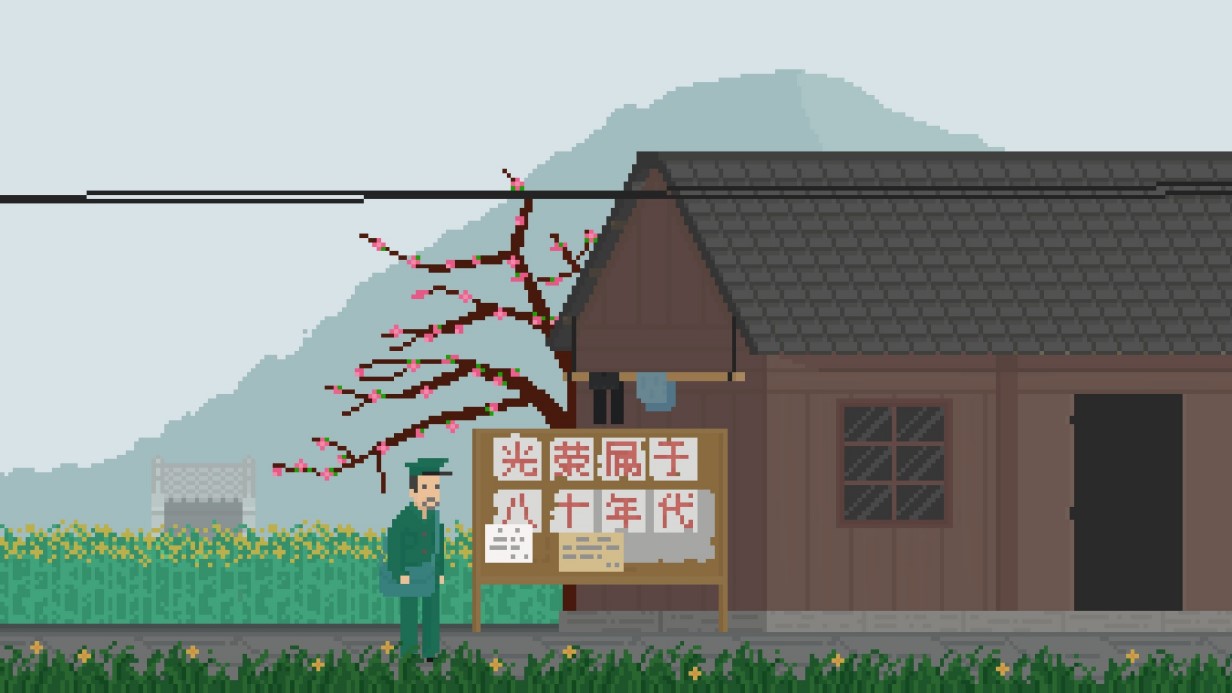

1.

《坏小孩》把我带回了那个不算遥远的年代。

掉皮的灰墙簌簌地掉着皮,生锈的铁栏杆安静地生着锈,空无一人的厂房里空无一人。

巨大的堤坝传出一声炸响,高耸的烟囱在轰然间倒塌,歌舞厅里放着劲爆的的士高。

但我已经不怎么记得2000年以前的事了。

一方面,自改革开放以来,尤其千禧年前后,生活的步子实在迈得很快。

那个明明只隔着几十年的过去,总让人感觉隔着层弥漫了半个世纪的迷雾。

于是看什么都是雾里看花,看不清雾,也更看不清花。

另一方面就挺哈批的,我是1997年生人,2000年我才3岁。所以开篇的“带回”不严谨,应该是“带去”。

隔壁村里的大牛二壮下海捡金子时,我还在醉心捡泥巴,所以错过了那年开往南方的火车。

但这也正常,那年没坐上车的是大多数。

《坏小孩》的故事主角,就出生在这么一个没坐上车的家庭。

在主角王憨看来,自己的运气并不好,是那种狗见了狗都嫌的浑小子。

可能因为王憨的父母正为下岗潮担忧,满脑子都是买断工龄的艰难选择,没时间管孩子,六年级的王憨过得很是自由散漫。

他顶撞老师,翘课去游戏机厅,投奔道上的“大哥”,是个标准的“坏小孩”。

如果被其他家长提起,那么王憨的名字前,大概率会带着“你可不能学那个”的前置。

可王憨其实没那么坏,在“抠皮子,挂马子,追疯子,操傻子”中,他毕竟只占了“抠皮子”一样。

但王憨坏不坏,也没那么重要。重要的是,《坏小孩》通过王憨故事所展示的,属于一代人的共同回忆。

你可以在《坏小孩》里看见大量九十年代元素的堆砌,比如撩人心弦的“灵蛇歌舞团”,比如半拉起卷闸门的游艺室,又比如往往鱼龙混杂的录像厅。

如果你恰好在那个年代长大,那么可能会对“赌玻璃弹珠”的小游戏倍感兴趣。

这些都属于那朵在迷雾里保鲜的花,是部分的花托、花萼和花冠。

但在这些怀旧元素以外,我对《坏小孩》的记忆,除了一个场景,其实并不剩下什么——

那天,熊孩子王憨用弹弓打下一只鸽子,和人计划着把鸽子煮了吃。

为了生火炖鸽子,他拆下厂房里的木板做燃料,巧合之中,炖鸽子的缸边围上了一群工人。

于是,那个场景出现了。

“那个场景”去游戏里看更好

倒闭的厂房里围着一群即将被下岗的职工,腌咸菜的缸子里煮着一只再也飞不起来的鸽子。

后来我一直在想,只有一只鸽子,这么多人怎么分呢?

也许谁都不知道应该怎么分,然后就决定“连带着孩子和洗脚水一起倒”。

一群饥饿的眼睛,一座要倒的工厂,一场欲来的山雨,一栋将倾的高楼。

如果不联系时代背景去做些可能“过度”的阅读理解,那么《坏小孩》只是一款普通的游戏,讲了一个普通的故事。

在这个普通的故事里,有个普通的孩子,遇上了件不算太普通的事,但普通的故事最终迎来了普通的结局。孩子要普通地长大,厂子会普通地关掉,工人们跟着计划普通地走,于是普通地离开计划投身市场。

至于王憨长大以后,会当个什么样的孩子,可能除了制作者以外,没多少人真正关心。

2.

如果要用一句话介绍,《坏小孩》是基于下岗潮背景,对逝去青春的一次翻炒——

那么刚刚推出不久的续作《长梦》,在讲一个历时更久远故事的同时,还更加深刻地聚焦上了阿兹海默症。

是的,阿兹海默症。

一个同样不轻松的话题。

这是个比起“下岗潮”来,更少些时代特殊性的普遍问题。

这也是个我们的父辈祖辈,以及许多年后的自己,可能都要面对的问题。

《长梦》直面着这个问题。

当前作主角王憨去精神卫生中心,照顾患上阿兹海默症的外公韩昭生,围绕着韩昭生一生的故事,就此展开。

上面这句话写起来很简单,但“做”起来,确实并不简单。

为了在三个小时的游戏时长里讲好这个故事,制作人老孔选择了韩昭生的几段记忆碎片,讲述已经大小便失控的,病床上老人的一生。

其中有最主要的两个阶段,一个是邮差,一个是士兵——

西南大山里的邮差,抗美援朝战场上的老兵。

老孔以“转场”的方式插入这些属于过去的叙事。

如果你知道阿兹海默症患者在生活中的表现,就会发现这些转场的巧妙。

关于阿兹海默症有句艺术化的描述“患者们像是被困在记忆迷宫里”。

而《长梦》选择将这些其他人也许永远无法理解的“记忆迷宫”具象化。

起初是韩昭生在老家找东西的场景,可能会在玩家主动的一次开关灯后瞬间变换,韩昭生以为的“老家”,其实是蓝白色组成的病房。

电灯开关、窗户、门,几乎所有场景都有可能是转场的契机。之前还躺在病床上行动不能自理的韩昭生,可能瞬间就“回”到过去的记忆中,或是在十万大山中为送信奔走,或是在抗美援朝的战场上浴血奋战。

而那个适当插入的,属于王憨和母亲的“旁观者视角”,游离于韩昭生主视角外,是那个在病床前,看着家中长辈神志不清说胡话的,“我们”的视角。

开篇的一段段伏笔被回收,原先对外公了解不深的外孙王憨,逐渐知道着更多外公的故事。

但此时,更能理解韩昭生的,显然是屏幕前那个开着“上帝视角”的玩家。

无论是屏幕里还是屏幕外,属于老人们的关键词,也许不该只有“慈祥”。

他们也曾经年轻过。

假如《6栋301房》更侧重于“意”,为了表现出阿兹海默症病人的视角,甚至让玩家在重复的场景中感受记忆缺失的痛苦——

那么《长梦》就更侧重于“形”,玩家们会艺术化地在阿兹海默症患者的记忆迷宫里穿梭,在顺畅的操作中,感受不知身在何处,也看不见终点的焦躁与恐惧。

制作人老孔在故事中加入了这样一段对话,大意是这样:

“人老了就成了三等公民,等早饭,等中饭,等晚饭”。

“我看倒其实只有一等公民”

“等什么?”

“等死。”

除了大量运用俗语,制作者K还在续作中继续表现出了自己的细腻,至少在游戏制作态度上一定是这样。

无论是前作中王憨家楼栋的其他住户,还是本作中韩昭生所在医院的其他病友,都有着一段自己的小故事,展开人间世的百般滋味。

可能是因为本作讨论主题实在很沉重,虽然已经尽可能加入一些类似《坏小孩》的轻松元素,但最终还是走上了煽情路线。

当然,煽情并非不好。

但老实说,在体验《长梦》的过程中,因为在实际生活中已有了类似的体验,我确实很难分清,那些脱眶而出浓郁情感的源流,到底是来自屏幕内,还是来自屏幕外。

无论如何,它成功地让玩家共情了,至少我是这样。

就本作目前的“特别好评”来看,显然不只我“是这样”。

三小时的游戏时间里,玩家们确实像游戏中的韩昭生一样,做了一场长梦。

梦里不只有魔幻的现实,更有现实的魔幻。

虽然加入了一些不常见的元素,但本作依然和前作《坏小孩》一样,只讲了一个普通的故事。

有一些枪林弹雨,有一些儿女情长,但更多的还是普通家庭里,一些普通的酸甜苦辣。

3.

显然,包括我在内的一些玩家,会继续期待制作人老孔的下一款作品,期待他如何用“简陋但是足以传达游戏体验的像素风格”,讲述下一个也许和王憨有关,但又无所谓王憨的故事。

从王憨青春期里,第一支呛喉的烟,到韩昭生罹患阿兹海默症后,贴在胯下的第一条纸尿裤,从80、90后一代集体的青春回忆,到阿兹海默症患者的精神世界,老孔已经讲了两个普通人的故事。

两款作品中,相同角色会在不同时间点穿插着出现,让人觉得像在看贾樟柯导演的电影——这里有三明,那里也有三明。

但说到底,小武不重要,崔明亮不重要,韩三明还是不重要。

就像对徐童导演来说,通过厉百程认识唐小雁,再通过唐小雁认识老唐头,每个人都能拍出一部纪录片——个体当然很重要,但对作品来说,也都不重要。

在主角叫“时代”的作品里,个体的名字从来不重要。

那么,未来作品的主角就实在有太多种可能了。

是“经历过很艰难日子”的“唐伯”?是去广州淘金失败的“小余”?还是在某条故事线里,让玩家们忽视的某位背景?

还是小角色,依旧普通人,但不只有宏大叙事里被忽略的时代注脚,也有那些现在进行时的失语少数。

没有分母,哪来的分子呢。

所以,我挺喜欢《长梦》,比喜欢《坏小孩》要更喜欢。

注:《坏小孩》和《长梦》都是独立游戏制作人“老孔”独立制作的游戏作品。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论