我离这个系列最接近的一次,是念书时去朋友家玩PlayStation 2,哥们的哥们从一扎黑口袋里,掏出了一张《真·三国无双》和一张《鬼武者》,我毫不犹豫地选择了《真·三国无双》,只因为它可以合作双打。

不怕你笑话,PlayStation 2时期我大部分游玩的作品,都是多人对战游戏,比如《斗技场D.O.N》与《数码宝贝格斗编年史》。小时候的我一旦决定去机房打机,鲜少会选择涉猎单人游戏。

所以,这是我第一次接触“鬼武者”系列,此前只听闻过它的大名,对游戏的印象也仅停留在金城武,以及PlayStation 2第一款销量破百万的超级IP。

而我们这次要体验的,却是系列续作《鬼武者2》的复刻版——说实话,它比《鬼武者》更令我感到陌生。

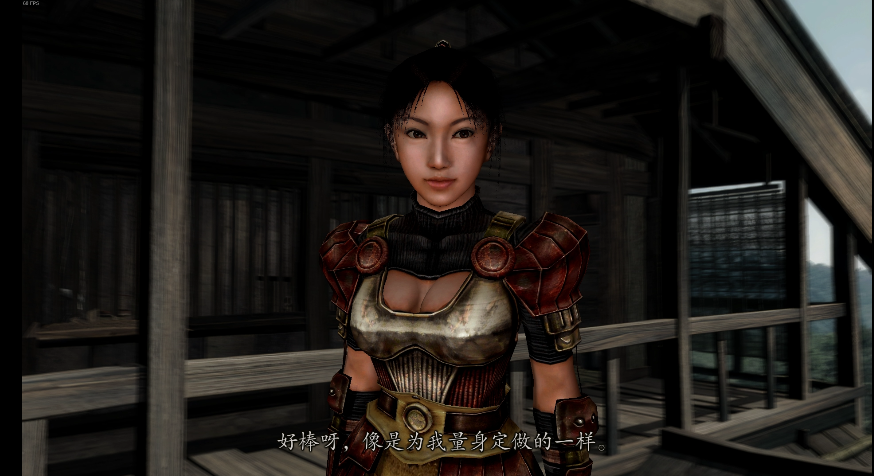

在失去了金城武这一符号后,我几乎丧失了一切对游戏内容的轮廓勾勒,只从此前“刺客信条”新作的梗图中大概了解到,阿市也会在这部作品中登场。

她是少数《鬼武者2》中我略有了解的角色,因为卡普空的另一个系列也有她的戏份。

这让《鬼武者2》复刻版的游戏旅程,充满了未知与不确定性——即便是已经发售二十余年的古早作品,于我而言也是一次全新的冒险体验。

这篇评测,也会因此更侧重于复刻版作品在当下市场的表现,对还没体验过这个系列的玩家,抛砖引玉。至于老玩家……你们对“一闪”的练习可能比我的工时都要长,游戏的边边角角自不必我来细说。

而《鬼武者2》复刻版的制作规格如何,你可以直接看游戏画面的尺寸调节方式,一切尽在不言中。那些更美好的期待,先让我们保留至“剑之道”。

怀揣着对未知的期待,《鬼武者2》复刻版在PPT加CG加实时演算,连续四段氛围演出的序幕中揭开面纱。

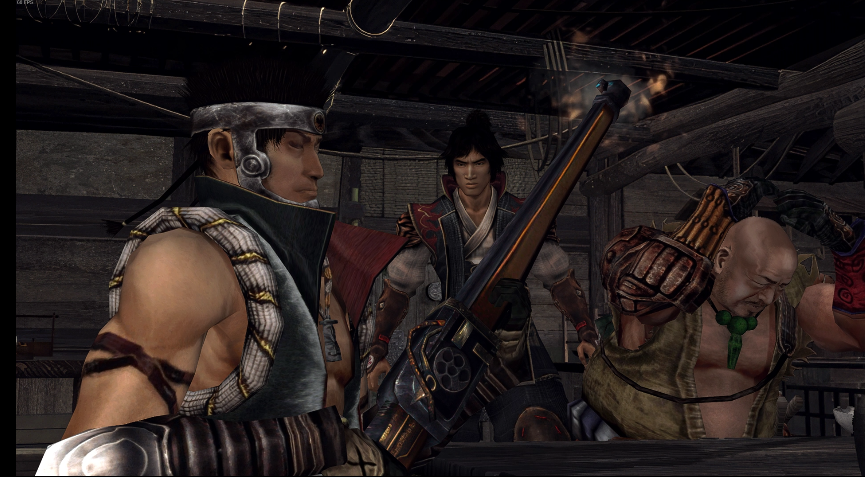

光是这一个开头,我就能领会稻船敬二当年有多么春风得意。前作的大获成功,让他从卡普空得到了不菲的开发资源,即便主角不再是金城武,游戏也起用了昭和硬汉松田优作作为主角原型。

但如果你没接触过那个时代,松田优作的建模形象就可能引起不必要的吐槽。毕竟,二十多年前的游戏,再配合八十年代的本土打星,这对当下的国内玩家来说,太陌生了。可你定睛细瞧——嘿,这不库赞吗?

此外,松田优作还是《名侦探柯南》中工藤新一的父亲工藤优作,以及人气角色松田阵平的原型,别管游戏中的建模水平如何,这位硬汉的咖位绝对是到位的。

哥们的哥们曾说过,《鬼武者2》是一款无限接近完美的动作游戏。它只有两个缺点,一是没有中文,二是坦克式移动。

哥们的哥们认为,这游戏只要添加中文,坦克式移动就可以自适应为时代特色。若是能让角色随心所欲地移动,《鬼武者2》也可以是系列巅峰,乃至动作游戏领域中,剑走偏锋的无瑕之作。

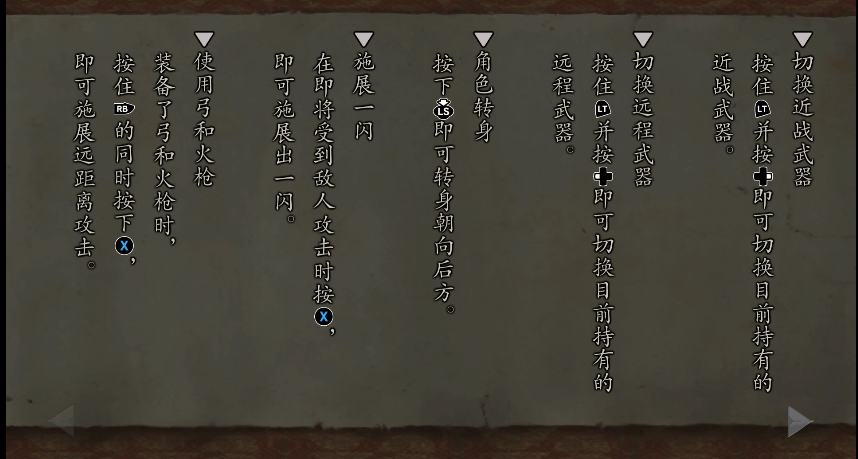

对这种信口开河,我先持保留意见。也不知道哥们的哥们为什么不忌讳固定视角,但《鬼武者2》复刻版确实针对这两个时代顽疾,进行了相应的优化——完整的中文本地化包装,以及顺应时代的移动操控方式。这是复刻游戏较低的制作规格下,最有诚意的设计体现。

甚至,它还保留了坦克式移动,将其原封不动放在十字键上,令保守派玩家也可以品尝原汁原味的高清版《鬼武者2》。

不过,游戏的操作逻辑是优化了,但《鬼武者2》依旧保留了旧时代冒险游戏的一系列特色,或者说醍醐味——所有交互地点、物品,都没有高亮提示,游戏主画面几乎不会出现任何提示性的UI显示。好的坏的不用我说,无非是氛围感与易玩性间的取舍。

但大部分时候,玩家都不会因此错过什么,这是因为《鬼武者2》的地编设计相当出色,可以交互的场景地点无需提示,一眼就可尽收眼底,且重要交互的主体造型都十分醒目,稍有阅历的游戏玩家只需瞄一眼,就知道这玩意一定得靠近调查试试。除了个别物品,以及好感度才能兑换的技能书,流程中玩家几乎不会出现关键物品的收集缺失。

值得一提的是,尽管在探索、摸图环节,这类设计在易玩性上并没有呈现出消极体验,但我个人还是认为,也许有个UI开关供玩家选择,会更人性化。具体原因这里先按下不表,下文中对应的篇幅再做详解。

相比起隐藏UI提示,导致收集物品可能遗漏的潜在风险,可能固定视角下的东西南北,才是令现代玩家更头疼的时代顽疾。就算是一路走来的老玩家,在固定视角的胁迫下,高低也得喝一壶。

举个例子,图中的宝箱从当前视角来看可以说近在咫尺,但角色从起点走到宝箱前,足足要切换三次摄像头,经历四次场景切换,一次轻而易举的折返,游戏画面就要闪烁六次。

游戏中,走着进去撞着回来,或是在一个洞口前进进出出的诙谐场景,可以说屡见不鲜。也许你在镜头A时摇杆的前进指令是↑,切换镜头B后前进指令就变成了↓。

如果于这类场景中再添加几个敌人引入战斗环节,想象一下一个踏步斩画面就要一转,刚刚位于屏幕右侧的敌人突然来到屏幕下侧,挨一记攻击画面又要再一转的尴尬场景吧,这要是放到还要换区的老“怪猎”时期,是要被做进搞笑集锦的。

不过,老“怪猎”换区红温的源头是黑屏加载与姿态重置,令人糟心的是三蓄一斩却因为踏步换区而无事发生,《鬼武者2》则并不会因为镜头的切换影响角色势态——即使场景变换,指令在未松手前都会按照上一个场景的输入逻辑实行。

比如当镜头切换,摄像机距离角色的远近发生改变,导致角色前进指令颠倒时,如果摇杆方向不回中,上一个场景的前进指令在下一个场景中依然是前进。

如若你是习惯切换场景就松开摇杆的玩家……那就要试着忘记这些年早就习惯的身后摄像机了——一旦场景较为复杂,稀烂的摄像机摆放就会让打斗、摸图中的玩家血压爆表,化身方唐镜原地打转。

大体上,每一个场景的视角设计都遵循着↑对应远离摄像机,↓对应靠近摄像机,与当下主流的视角处理方式相同。只是切换不同镜头时,角色的相对位置不一定正处于屏幕近处,如若在屏幕远处,前进指令对应的↑↓就会因此颠倒。

要是角色恰好处于交界处,你最好祈祷这里没有战斗环节。哥们的哥们说过,这种地方一路摇杆推到底,跑过去就好,哪怕是斜路也可以靠指令残留,硬抵着墙蹭过去。《鬼武者2》除了BOSS战与特殊的场景战斗,常规路段的遭遇战几乎都可以直接无视。这让固定视角在游戏中的表现虽然不佳,但在逃避可耻却很有用的流程里,也并非无法与之和解。

而另一个可以让我原谅固定视角的理由也很简单,那就是战斗流程的“一闪”实在是太纯粹,太爽了。

固定视角的战斗固然苦不堪言,但“一闪”的一击必杀,很好地弥补了镜头切换时的不适感——只要没有缠斗,视角的扭捏也不过是场景间多进进出出几次。

且“一闪”的触发条件极其朴素,约等于用攻击按键来触发招架反击。条件达成时,该动作模组则会被赋予一击必杀的特性。

“怪猎”玩家可以理解为《鬼武者2》的攻击招式拥有启动GP,没GP成功就是正常攻击,GP成功则升级为“一闪”。如果你玩过《荣耀战魂》,那就更容易理解了,这不就是看守的上轻击——“威反”系统吗?只是它将判定方式由同侧攻击的后发优势,制定为角色受击前的瞬间后发优势。

由攻击触发的“一闪”,形成了游戏以攻代守的系统基调,其爽度不言而喻——激进一些的玩家,甚至会为了“一闪”的覆盖率,特意调高游戏难度。《鬼武者2》也特意为这类玩家准备了受伤即死,敌人仅会受到“一闪”伤害的特级难度,从结果上达成敌我双方皆一击必杀的铁血剑戟片观感。

但说来说去,哪怕“一闪”开创了这套动作设计的先河,不还是一个反击招式?

“一闪”之所以特别,正是因为它并非简单的反击模组。你可以将“一闪”理解成一种特殊攻击的起手式,只是依赖近似“威反”的使用方式来触发它。这细微的差距,就让“一闪”大有文章可做。

我的意思是,尽管防御斩能派生防御斩,但反击斩是不能派生反击斩的。因为后者是一个架招后再还击的特殊派生,若想连续使用,还得对手持续配合,不断成功启动前置招式,不然双方角色只能重置立回。

而“一闪”是赋予本次攻击一击必杀的特性,虽然触发方式近似各类反击招式,但本身保留了连段攻击的属性,这就令角色使用“一闪”时,依旧处于连段的派生中。此时,玩家便可以在“一闪”状态下继续派生“一闪”,略过反击招式需要敌人多次配合的前置防守回合,达成无限续杯的必杀“连闪”。像速通视频里的BOSS,在高端玩家手里甚至可以“一闪”启动后,直接“连闪”闪进过场动画。可谓普通玩家手里的连招只有普攻复读,进阶玩家手里的连招则是“连闪”不停。

原则上,无论敌人的数量有多少,玩家都可以在进入“一闪”势态后,根据不同的“一闪”出手,在对应的窗口目押输入按键,来形成不间断的“连闪”,直到清空屏幕中的所有敌人。

不同模组的目押窗口,则成了游戏的趣味点与深度所在。熟练掌握不同武器不同派生的“连闪”,也成了“鬼武者”玩家的游戏目标。

这十分纯粹,又极具可玩性。

你可能会说:这听起来也不难呀。现代游戏谁没个反击技,没个目押连招?尼禄的刀刀烈火,神乐的CC系统,甚至《Hi-Fi Rush》中都有节奏连段,小看谁呢?

梦想是美好的,大部分抱着我上我也行态度的玩家,可能都要在这吃个大亏——“一闪”的第一个难点,是应对不同敌人的招式来触发“一闪”,各个敌人不同攻击的触发时机迥然相异。且由于古早游戏的碰撞箱与建模并不严丝合缝,便导致判定点并不全是视觉上即将受到攻击的瞬间,个别敌人的不同出手极具迷惑性。

第二个难点,是根据不同敌人的不同“一闪”起手,目押输入攻击指令,按出“连闪”。是的,应对不同敌人的“一闪”起手式也不相同。

第三个难点,是根据不同的后续派生,在对应时机目押输入攻击指令,维持住“连闪”。比如上撩斩、横斩、纵斩的窗口,就各自不同。

而第四个难点,就是大道至简的苛刻帧数,这直接与不同派生的窗口判定强强联合,形成了极为刁钻的使用难度。

你可以把“连闪”想象成一款高强度的下坠式音游,谱面随机出现,组间间隔有固定规律,但它没有下落轨迹的同时,判定只有GOOD和BAD,且窗口会随着HIT数愈发严苛。

游戏中,“一闪”的触发窗口约2~5帧取最大近0.08秒。我们做一个类比,《怪物猎人:崛起》中“闪身箭斩”的窗口约8~10帧取最小近0.13秒。

数据并不严谨,仅供参考,方便你快速理解“一闪”的基础启动难度。而维持“连闪”则是在本就苛刻的“一闪”窗口中,不断持续目押至最小值。其难度堪比《任天堂明星大乱斗:特别版》与《铁拳8》中,“三岛一八”从左推到右的连续最速电风。一般看到对手起手就不停“嘟冽”,是会忍不住揣测对手是不是宏的。

但“嘟冽”可没有启动条件,你完全可以凹空气凹到对手吃,“连闪”还需要先等对手攻击后再触发“一闪”,起码让了对手一个进攻回合,给柳生十兵卫一个Respect。

事实上,我的“连闪”也是半瓶水,甚至大部分敌人都是嫌麻烦直接砍过去的,这就导致面对部分不熟悉的敌人时,“连闪”总是时灵时不灵。而“一闪”的使用不比招架,攻击触发意味着更大的风险,这导致游戏的初期阶段我一度打得又唐又呆,经常像睡着了一样被敌人活活刮死。

倒不是要刻意追求“一闪”,而是游戏各方面都极度鼓励“一闪”。一方面,斩杀敌人获取的魂可以用来升级装备,一次性吸收大量魂又有倍率加持,这就让“连闪”在角色养成中有着举足轻重的地位。

玩家当然也可以放弃“连闪”,只是一个个吸的资源倍率较低,收益并不可观。而苦心练习“连闪”,就能用更高效的资源获取倍率来升级装备。

但说来说去,无论是一个个怪生砍吸魂,还是一张图里反复练习“一闪”直到神功大成,这都是要付出努力的。

那么,不用“一闪”可以玩《鬼武者2》吗?

这没问题。只是我前面说过了,《鬼武者2》是剑走偏锋的怪才——由于“一闪”粗暴的性能,以及游戏各方面对“一闪”的高度鼓励,你可以认为“一闪”就是游戏的主旋律。你可以经常失败,但该闪还是要闪。

也因此,《鬼武者2》稀释了大部分指令派生,因为“一闪”是一击必杀,也就不需要动作游戏中常见的小破绽起手、万金油衔接,以及大伤害收招。除了不同武器需要消耗资源才能释放的特殊技,派生招式无论是数量还是实用性,与练习“一闪”相比,都是“一闪”更有性价比。即便不追求“连闪”,单是“一闪”的使用难度与收益相比,也会更具价值。

这让《鬼武者2》显得极端又纯粹,练习“一闪”的过程与“连闪”成功的喜悦,便是游戏的最深层次的追求。“连闪”的稳定性与次数,也是速通的核心能力。而速通,正是古早动作游戏的代表性玩法。

你如果指责《鬼武者2》一击必杀的“连闪”破坏了动作游戏的内核,导致它不太擅长传统动作游戏中,打桩展示COMBO的环节,这就像指责“密特罗德”破序玩家是不享受游戏的公式机器人,只会邪道破关走流程一样。

你可以说《鬼武者2》发挥了剑戟游戏的特质,与“侍魂”系列一同贡献了极致暴力又直接的玩法桥段,也可以说它们都无比极端,虽然稀释了玩法的横向拓展,但在各自的垂直领域中自成一派,无法替代。

如果“鬼武者”系列仅仅是在动作设计上启迪了行业,那么我不至于给他如此高的评价,反而是因为这股特立独行的劲,让后辈的身上虽然都能看到“鬼武者”的影子。但“鬼武者”又与后辈们截然不同,这让它永远具备竞争力。

当然,《鬼武者2》不是没有较低风险的“一闪”触发方式,比如“弹一闪”,就是通过防御模组触发完美招架后,再派生“一闪”。它更安全,但帧数比“一闪”更加严苛。

同时,招架与“弹一闪”是分开判定的两个动作,完美防御是第一步,防御成功后的瞬间按下攻击键,才能派生“弹一闪”,这让它的触发条件难上加难,我宁愿冒着换刀的风险去“一闪”,也不愿意在那抖半天刀。

说一件有趣的事,哥们的哥们告诉我,《鬼武者2》还有“避一闪”,但我从未见过,也未使用过。

那到底有没有?我也没法求证,因为游戏内的文本连“弹一闪”都没列举出来。但“弹一闪”我是可以用出来的,“避一闪”就真没见过了,万一是我菜呢?

说到底,《鬼武者2》虽然进行了中文本地化的包装,但游戏本体的全文本也仅覆盖到了部分内容,并非游戏全部的内容填充都有对应的文字介绍。

类似的设计还包括拼刀,要不是游戏流程中编排了这场特殊战斗,我都不曾发现《鬼武者2》还有一个拼刀设计。

书接上文,由于系统介绍中并没有将所有玩法系统都列举说明,同时游戏的主画面也不会出现任何UI提示,这让我拼刀时下意识地连打攻击键,但次次拼刀全都失败。

二十多年前,业界可能还没有约定俗成的设计规则,比如确认键是A还是B,对波是连打还是QTE或是摇摇杆,不同游戏有着不同的偏执。正因此,我认为有一定必要将它写进系统介绍里。如果不写,可以在菜单中加入一个UI提示的开关选项,而不是让我于一次次试错中摸索出来。

这样,才更人性化,也显得复刻版不仅仅是模拟器移植,不是吗?

但这些内容也都是可以独自摸索出来的,是可以成为流程体验中的惊喜,与之妥协,甚至和解的。而难以和解的部分,则是装备的属性,与道具升级中,那些信息量几近于零的文字描述。

硬要找补,只能说它是二十多年前的游戏,卡普空那时候还忙着卖攻略书呢。还好我是在信息发达的年代里接触到了这款游戏,不然这装备信息看下来真是一头包。

我能理解游戏在二十年前这样设计的用意,但在二十年后复刻规格并不算高的当下,又能不能为当年的小心思做出点弥补,而不是什么都指望着玩家社区自己圆呢。

哎,说是难以和解,但“力量解放”这类文本描述也都忍下来了,只是《鬼武者2》这更加模糊不清的装备描述,与写一半留一半的玩法系统,让人实在哭笑不得。

哥们的哥们告诉我,这就是属于老IP的醍醐味,讲透了、讲清楚了,那就没惊喜了,半熟不透才最是犹抱琵琶半遮面。

这一下把我唬住了,好一个千呼万唤始出来,你这专挑下半句讲的功夫,是有些东西。

但比起这些需要被质疑动机不纯的设计,我认为《鬼武者2》的醍醐味,其实更多的体现在流程编排上。也就是刻板印象中,由素材复用呈现出的探索循环。这是一套经过市场检验的,成熟可靠的,节省经费的公式化箱庭创作。

一个起点向前推进,折返往复后再向后回退,一条笔直的大道就可以被拆分成无数个仓鼠笼,为玩家提供足够丰富又最终统合的冒险内容。

我说它公式化并非贬低,而是在开放世界大行其道的当下,反而箱庭这套物尽其用的设计更得我心,尽显早期游戏开发者的制作智慧。

当我通关一个章节后,我甚至可以在心中推演出流程内容的每一个细节,将每一分钟做过的事整理打包,进而在多周目中不断优化流程,而不仅仅是在广袤无垠却空洞无比的地图里,玩一个周目囫囵吞枣,便草草封盘。

可古早的冒险游戏不都这个样,有什么好稀奇的?但考虑到《鬼武者2》发行的第六世代,脱胎于“生化危机”系列的“鬼武者”从那个时期来看,它究竟是在沿用成熟的商业模板,还是正在探索这一套先锋的玩法模型,答案呼之欲出。

不过,我其实并不在意先来后到这回事,不是混得早就厉害,反而可能是后来者表现得更加成熟完善。而《鬼武者2》最令我惊喜的设计,便是其基于主线剧情,向外开枝散叶的无数支线内容,以及围绕这套剧情展开的伙伴培养玩法。

先声明,我是非常讨厌好感度系统的那一类玩家,但《鬼武者2》不但没有令我感到生厌,反而让我重新审视起羁绊玩法的趣味度。

所谓的主线剧情不难理解,主角一路砍到最终BOSS的一本道流程,就是最具象化的演绎。而支线展开,则是在特定场景中对相应羁绊角色进行一次好感度检测,根据结果触发不同的分支演出,再通过实时演算的形式为玩家呈现。

比如某角色好感度低时,分支剧情就会缺少该伙伴的登场。又比如某角色好感度过高时,也可能会影响部分分支剧情的走向。而多一个人少一个人,则意味着故事的叙述角度多寡,以及线索情报的完整性。

一周目中,玩家往往只能对剧情熟悉个大概,部分分支还会有些云里雾里,但随着多周目下分支剧情的逐渐收集,多视角的共同演绎最终会将故事拼凑完整。

尽管你可能是讨厌谜语人和不说人话的那一挂,但《鬼武者2》的支线也不仅仅是服务于剧情的铺陈与故事的讲述,它还囊括了战斗环节——拥有羁绊系统的这几个哥们,有事他们是真的上。比如一些难缠的局面常会画面一转,屏幕中就蹦跶出几个糙汉与你并肩作战。游戏中还有一些会捆绑玩家的建筑型敌人十分恼人,初期还未掌握“一闪”时机的我,就经常将助阵角色当做垫背,作为特殊场景的突破手段。

除了固定的分支展开点外,BOSS战当玩家受到一定伤害量后,好感度高的角色也会立刻抵达战场,为玩家分忧解难。

当一次次并肩战斗后,伙伴们的诚恳便让我在送礼抬好感度的环节,不会吝啬于资源的投入——比起其他游戏只知道索取的吞金兽,《鬼武者2》的好哥们不仅真性情,送礼他也必回。

这意味着,与其说是送礼,不如说是以物换物。如果你从商店买来羁绊角色的专属装备,好哥们还会回赠你各个武器的技能书。

显然,这已经不是单方面的投资了,而是共同富裕——你为好哥们带来他们心爱的物品,好哥们给你增加数值的道具;你为好哥们带来专属装备增强战力,好哥们回赠你技能书也提升你的战力。最终,你们一起下本打怪,在开发者编排好的流程桥段中守望相助。

这让整套系统都显得正反馈满满,呈积极态势令玩家愿意尝试,并进一步丰富多周目的游戏内容,提升游戏的重复游玩价值。

但话又说回来了,这不会增加玩家的游玩负担吗?这难道不是胁迫玩家必须去体验多周目内容吗?

这时,就又要串联起游戏的战斗环节了。没错,就是“一闪”。

分支剧情确实令《鬼武者2》需要更多次的体验游戏,但游戏的主旋律是“一闪”,战斗流程也就可以被一刀秒全程覆盖。

也许,玩家的一周目在“一闪”尚不熟练时,游戏的时间成本会相对较长,但随着玩家技术的愈发成熟,“一闪”的稳定性逐步提升,游戏的多周目效率也会因此螺旋上升。

于是,为了收集分支剧情的你打了越来越多的周目,游戏时间的增长又让玩家的“一闪”愈发熟练,劳道的“连闪”反馈回玩家的多周目流程,令每一周目的纪录都被不断刷新。开枝散叶的分支剧情,也因此显得没那么难收集。多周目的游玩,也不再是上班打卡查缺补漏,技术的精进会为玩家提供覆盖率极高的精神鼓舞。

至于究竟是收集分支剧情时顺手练习了“一闪”,还是练习“一闪”时顺手触发了不同的分支,这并不重要。因为,在流程编排与战斗系统的强强联合下,玩家获得了一加一大于二的正反馈。

“一闪”不仅贯穿了敌人,还贯穿了整个游戏的流程编排,统合了游戏的流程节奏,使其变得紧凑刺激,最终呈现出了常玩常新的游戏观感。

在完整体验了《鬼武者2》的游戏内容后,我开始有取舍地听取哥们的哥们的看法,并在高评价这一点与他达成了立场上的统一。《鬼武者2》确实是款不会被岁月磨平的尖锐游戏,是值得卡普空单拿出来起锅烧油的好作品。

但回过头看,这样一部值得回味的作品,复刻的规格未免定得太低了些。你看隔壁的《鬼泣HD合集》可是豪气地三合一,这一对比就让人忍不住想要直呼卡普空的小名。加之流程内容中,那些因为要卖攻略书而残留下的历史余孽,都让我体验游戏时忍不住白眼一翻。

但哥们的哥们就不同了,他作为“鬼武者”系列的粉丝,并不像我这般严肃。对他来说,纵使有金山银山也换不回童年,但真金白银却可以买得到情怀。童年无瑕,情怀有价,若是用钱就能满足精神需求,解决自我内耗,这玩意不比商业保险与保健品靠谱得多?

别管是不是真的能治疗电子ED,反正哥们的哥们玩这游戏时笑得异常灿烂。对他来说,这已然足够。

微星(MSI)海皇戟AS

微星 B860M Wi-Fi 6E 系列主板

英特尔酷睿Ultra 7 265F 处理器

微星 GeForce RTX 5060Ti 16GB GDDR7

32GB DDR5 5600MHz(16GB*2)

1TB NVMe PCIe4.0 SSD

微星 额定500W 80 PLUS 认证

微星 MPG 322URX QD-OLED

鬼武者2复刻版

Onimusha 2: Samurai’s Destiny remaster- 开发者:CAPCOM Co., Ltd.

- 发行商:CAPCOM Co., Ltd.

- 支持语言:简中 | 英文 | 日文 | 多国

- 上线时间:2025-05-23

- 平台:PC Switch PS4 XBOXONE

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论