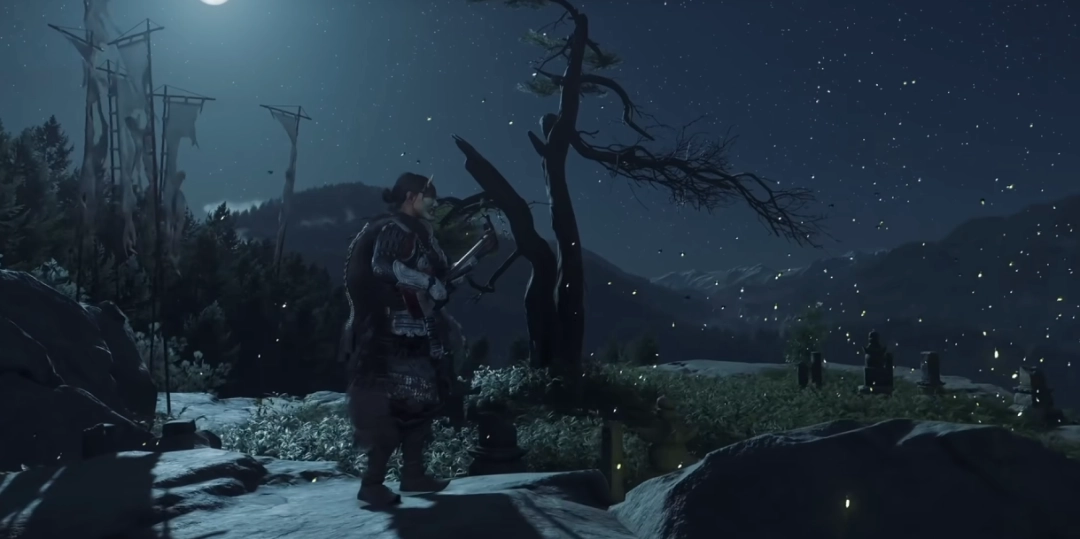

如果你问我,《对马岛之魂》让人印象最深刻的部分是什么,那我会回答你——

是“风”。

花草树木、旌旗飘带、衣袂发丝,《对马岛之魂》的万物,都在风中流动。

另外,“风”并非是单纯的“景”,它还是具有功能性的弱引导元素——在无声的流转中,风向也顺带指引了玩家的前进道路。

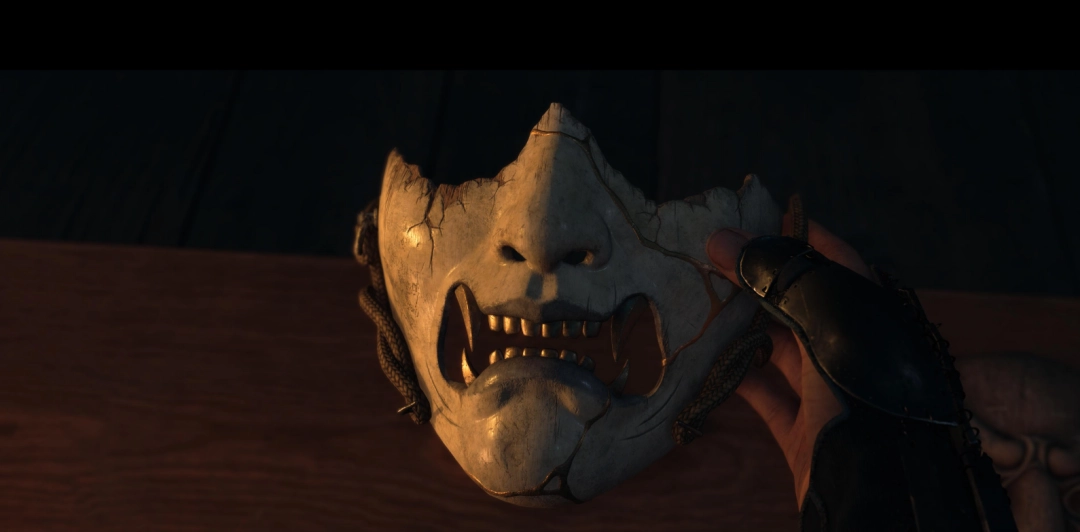

在玩过《对马岛之魂》后,我便一直好奇,Sucker Punch是如何构思出如此灵动自然,且兼具“造景”和引导功能的“风”;而在续作《羊蹄山之魂》中,类似“风”的弱引导,又是否会得到延续与进一步升华。

幸运的是,就在本届东京电玩展,我们受PlayStation邀请,有幸采访到了《羊蹄山之魂》制作人兼Sucker Punch联合创始人Brian Fleming,并就游戏的艺术风格、极简的UI设计、两代作品的区别等问题,进行了深入交流。

以下是访谈内容:

Q:“Ghost”系列的开放世界不仅自由度很高,还巧妙地将丰富的文化内涵融入环境细节和支线叙事中——请问,您如何看待开放世界在传递文化与历史感方面的作用?

A:我们团队内部常把制作《对马岛之魂》和《羊蹄山之魂》,比作打造一台“时间机器”——我们的目标是将玩家真正带回到那个特定的时代。

在构思支线内容时,我们会有很多想法。如果这些想法有助于实现我们创造“时间机器”的构想,那我们就会把它加入游戏。那些承载着文化、历史或地域特色的想法,正是这台“时间机器”的重要组成部分。

支线内容之所以吸引人,是因为它往往比主线故事更具灵活性——主线需要解决一系列既定的挑战,而支线则可以做得非常独特和自由。因此,它们反而更能承载这种“身临其境”的历史体验,这也是我们在所有内容中努力追求的目标。

Q:《对马岛之魂》主线故事的核心是“复仇”,而《羊蹄山之魂》的故事核心也是“复仇”。为什么你们会再次选择“复仇”作为续作的主题?

A:其实,我们并不将《对马岛之魂》看成一个纯粹的复仇故事,它更像是一场“家园保卫战”——主角采取的所有行动,都是对入侵事件的即时反应。

但我们觉得,《羊蹄山之魂》讲的确实是一个复仇故事。但“复仇”可能只是这个故事的表象——它真正探讨的是:当你耗费一生去完成复仇后,你的人生将何去何从?如果你的一生都被复仇的执念所占据,当复仇结束时,你该如何转变并重新找到生命的意义?

对我们而言,这才是这个故事最吸引人的地方。

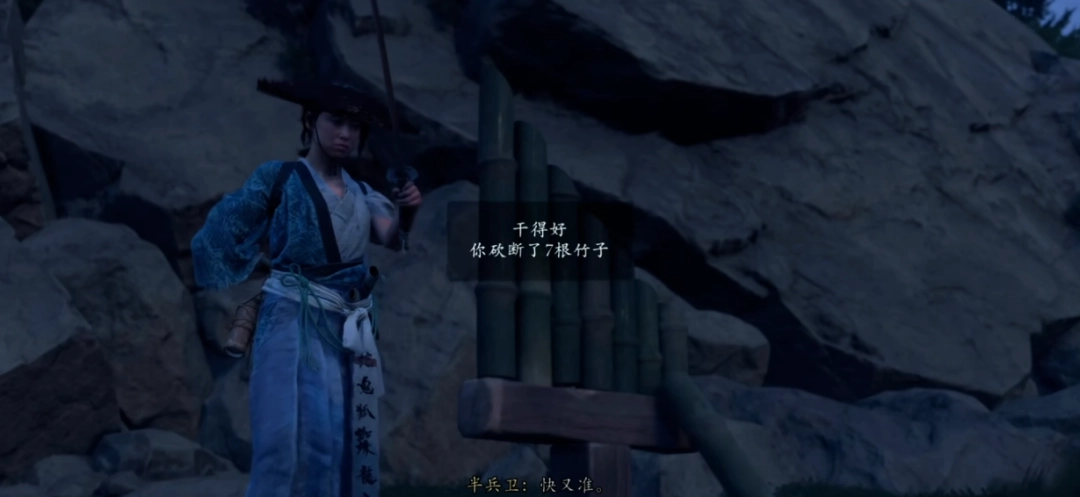

Q:相比《对马岛之魂》,《羊蹄山之魂》不再使用清晰的任务图标来引导玩家。你们为何决定采用这套新的引导系统?你们又如何确保玩家能注意到这些“隐性引导”,从而顺利体验游戏的?

A:我们非常认同日本文化中的“极简主义”美学,并认为它很适合这款游戏。因此,我们想为游戏的UI界面寻找一套最简洁、最“安静”的设计方案。

我们的设计思路是从零开始,去掉所有的引导,然后反复问自己——“这里真的需要指示吗?能否用手柄的触觉反馈或声音来替代?我们能设计出的最不显眼的指示是什么?”

在开发过程中,我们进行了大量实验,甚至尝试了“因过于简化,从而会导致玩家迷路”的方案——然后,我们再谨慎地把最关键的引导指示添加了回来。但我们始终在探索,如何让引导更“安静”、更微小、更不频繁,尽一切可能减少游戏界面上的“视觉噪音”。

这里涉及一个设计理念,我们内部常用一个词来形容它,叫作“Diegetic”(剧情内元素)。

简单来说,我们需要区分两种视角:玩家视角和游戏角色视角。

如果引导信息只出现在UI上,那就只有玩家能看到它,而游戏角色是看不见的。但如果这个信息本身就存在于游戏世界里(比如风吹动树叶等),那角色和玩家就都能感知到它。把后者作为引导标识,显然更好的。

我们追求的就是这种“剧情内”的引导——让玩家和角色处于同一认知层面。而那些仅存在于UI上、只有玩家能看到的元素,是我们希望尽量减少的。

Q:狼伙任务跟着马蹄打节奏的配乐,让我想起“荒野大镖客”系列电影里莫里康内的配乐;向各个师父拜师学艺的“练功”桥段,让我想起了80年代以成龙为首的“功夫小子”港片……所以,我想知道制作组到底都从哪些电影里汲取了营养?又是怎么运用这些电影的元素,打造出如此帅气的动作设计?

A:对整个“Ghost”系列而言,黑泽明的电影是我们创作的基石,它对我们的影响非常深远。

我们也在本作中加入了“三池崇史”模式。三池崇史的《十三刺客》也是我们重要的灵感来源,比如片中角色投掷武器的场景,还有主角在刀光剑影中穿行,并不断夺取敌人武器的片段,就直接启发了我们游戏中的一些动作设计。

另外,有人可能会对“渡边信一郎”模式的加入而感到惊喜——我们团队中有很多人是《星际牛仔》和《混沌武士》的忠实粉丝。

所有这些作品,都是我们帮助我们构想《羊蹄山之魂》的重要部分。

甚至主角“笃”的服装颜色“黄色”,也是从电影中汲取的灵感——当然,它的主要灵感来自银杏树的颜色,但它也是《龙争虎斗》和《杀死比尔》中,角色身着服装的颜色。

上述这些元素,都是我们在构想“笃”这名角色时,所考虑到的东西。

Q:我发现游戏中有相当多的平台跳跃谜题。但我了解到,部分中国玩家并不太喜欢平台跳跃玩法——您认为这类玩法最核心的乐趣是什么?

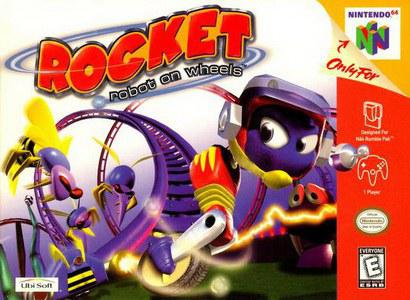

A:游戏中之所以有平台跳跃元素,其实和我们工作室(Sucker Punch)的开发经历有关。

如果您了解过我们工作室,可能会知道我们开发的第一款游戏,是在Nintendo 64平台上的一款平台跳跃游戏,名为《火箭:机器乐园》(Rocket: Robot on Wheels)。那是个非常老的游戏了,大概已经发售了25到30年。然后,是早期与PlayStation合作的“狡狐大冒险”系列,所有这些游戏都是平台跳跃游戏。本作中攀爬神社的环节,也包含大量平台跳跃内容。负责设计这些内容的设计师,当年就和我们一起开发过《火箭:机器乐园》。

所以,“平台跳跃”可以说是我们血脉的一部分。如果这不太符合部分中国玩家的喜好,我在此表示歉意。但我们的信条是:你必须了解你自己是谁。而平台跳跃,就是我们身份的一部分。只要这个团队还在,这些元素就会一直存在于我们的游戏中,因为这是我们的起点,这已融入我们的DNA中。

Q:本作的战斗系统比前作丰富许多,主角的战斗风格也与前作迥异。例如,玩家可以拾取场景中的武器进行投掷,还能快速使用短铳等副武器。在战斗系统的开发中,你们遇到的最令人难忘的挑战是什么?

A:在项目初期,我们就确定了要引入多武器系统。不过,在开发《对马岛之魂》时,我们甚至没有近战格斗游戏的开发经验——所以,在当时光是做好一种武器,对我们来说就是巨大的挑战了。而到了《羊蹄山之魂》中,我们甚至需要开发多种武器模组。

除此之外,在我们遇到的挑战中,其中一些源于我们选择的武器本身,比如大太刀,我们做起来就很困难——该怎么设计,才能让女性角色使用大太刀的动作足够真实?我们在这方面遇到了一些挑战。

但我认为,对我们来说最有趣的挑战,其实是处理角色与同伴需要“背靠背”协同作战的情景。虽然在前作中我们也尝试过这种设计,但当时效果并不真实。在本作中,我们需要让友方角色能够与玩家角色真正“背靠背站立”,并能对玩家角色的移动做出反应。所以,如果我开始朝某个方向移动,同伴必须能正确地同步移动,以进行配合。

我们必须让这两个角色能够完美地协同作战,让友方角色能够理解防守的薄弱点在哪里,并确保当玩家离开某个位置时,他能移动过去填补空缺。同时,你还得让战斗看起来好看,充满戏剧性,让双方参与者都显得身手矫健,不能像人机打架——在主角可以自由移动的前提下,让敌方角色也能呈现出这种效果,是非常难的。我们之所以观看成龙和李小龙的电影,正是因为他们精准与优美的动作风格,可以为我们提供参考。

因此对我们来说,实现这套系统,可能就是技术上最具挑战性的部分。

Q:在项目初期,团队是如何平衡“继承前作精髓”与“探索全新主题”的?特别是在叙事和文化氛围的营造上,您认为《羊蹄山之魂》与《对马岛之魂》最根本的区别是什么?

A:某种程度上,更换新的地点和时代背景,反而是最表象的区别——如果它们没有带来玩法上的本质变化,那就只是外在的改变。

我们选择改变时间和地点,是因为我们喜欢讲“起源故事”——描绘一个新角色如何步入他们生命中最重要的转折点。我们这样做,是因为玩家学习游戏机制的过程,恰好能与游戏角色在故事中的成长历程产生共鸣。而这又回到了我们之前谈到的“Diegetic”(剧情内元素)理念——我希望玩家能和游戏内的角色“同步感受”。如果角色在学习成长时,玩家也在游戏中学习成长,那么玩家与角色之间的距离就会被拉近。

至于《羊蹄山之魂》与《对马岛之魂》最根本的区别,我认为它并非是某一项具体的特性,而是由无数细微变化累积起来,彻底改变了游戏的“感觉”——那就是游戏底层结构的不同,或者说《羊蹄山之魂》相比《对马岛之魂》,“缺乏”了很多固定结构,也从而获得了很高的自由度。

《对马岛之魂》虽是开放世界,但观察大量玩家的游玩路径,会发现他们体验游戏的方式相对趋同。而在《羊蹄山之魂》中,游戏结构要自由灵活得多。在游戏开局,会有玩家立刻去攻占据点,会有玩家去挑战强敌,也会有玩家连续好几天都不做这些事情,沉浸于自由探索中,完全不打主线。从游戏制作和玩家体验的角度来看,这种体验与《对马岛之魂》截然不同。尤其在游玩30小时之后再与《对马岛之魂》相比,《羊蹄山之魂》给你的感觉,以及你对它的期望,都与前作有很大差别。

我认为,玩家行为之所以变得更加多样化,是因为游戏机制本身鼓励了这一点。

例如,在《对马岛之魂》中,如果你想获得新武器,你必须推进主线。但在本作中,你可以通过其他方式获得新的武器和能力。

换句话说,在《对马岛之魂》中,我们鼓励你去推进主线(比如,可以获得新武器)。而在《羊蹄山之魂》中,我们鼓励你“不玩主线”——所有你想要的很多东西都在主线外。这是一个巨大的变化,它彻底改变了游戏体验。

所以,我们曾经非常担心,如果只给你们提前一周的时间评测游戏,你们会因为急着通关,而直奔游戏的主线——但这并不是体验这款游戏的最佳方式。

因此,我们尽可能早地发放了评测版本,我们希望你们,以及玩家们,都能够放松下来享受这款游戏——大家不用追求20个小时内通关,大可花上40到60个小时来慢慢体验。

Q:《羊蹄山之魂》彻底移除了传统开放世界中的任务清单,任务的触发和推进完全依靠对话与世界探索——做出如此重大的改变,你们希望实现怎样的设计目标?

A:我想我们已经多次提到,我们的核心目标之一是拉近玩家与主角“笃”之间的距离。而在我们看来,像“任务日志”这类设计,会在玩家与角色之间制造出一种疏离感。

我们思考过——如果自己是“笃”本人,在现实世界中会如何记录这些待办事项?所以,我们尝试用界面角落里的提示卡片,模拟主角记录线索的方式,从而替代传统的任务日志。

我们尽了最大努力,减少游戏对“时停地图”“任务日志”和“用户界面”的依赖,尽可能让所有信息都在实时运行的游戏里呈现。

想象一下,如果你一打开菜单,游戏世界中的时间就会停止,那么游戏带来的沉浸感也就会跟着被打破。我们正在努力避免这种情况的出现——我相信,在我们的下一款游戏中,我们依然会不断探索这些问题的解决方案。

而移除“任务日志”,只是我们的第一步。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论